Prévention : lutte contre les nuisibles

Comment lutter contre le moustique tigre, les chenilles processionnaires du pin et du chêne et les frelons à pattes jaunes ?

Retrouvez dans cette page

Le moustique tigre

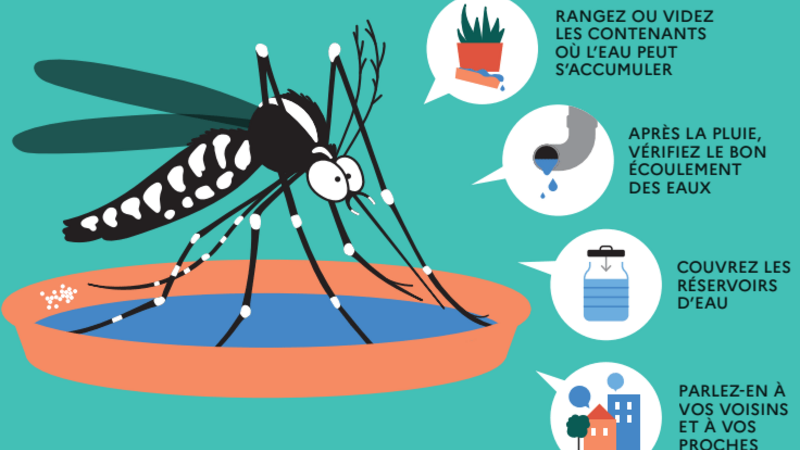

C’est pendant la période hivernale qu’il faut lutter contre le moustique tigre en éliminant les gites larvaires (les contenants naturels ou artificiels où l’eau stagne).

Comment se développe le moustique tigre ?

Pendant l’hiver le moustique tigre adulte colonise les contenants (naturels ou artificiels où l’eau stagne) pour constituer sa zone de ponte (son gîte larvaire) : coupelles pour pots de fleur, pneus usagés, jouets, récupérateurs d’eau de pluie, mobiliers de jardin, piscines non entretenues, bâches, etc.).

Il n’a pas forcément besoin de beaucoup d’eau. L’équivalent d’un bouchon peut parfois être suffisant pour que ses larves se développent.

La femelle, après avoir été fécondée, pond directement sur les parois asséchées de ces contenants susceptibles de se remplir d’eau.

Une fois au contact de l’eau, au retour des beaux jours, les œufs se développent rapidement : il faut compter environ une semaine pour que les larves prennent une forme adulte.

La femelle peut pondre tous les 12 jours. Elle va en moyenne pondre 5 fois au cours de sa vie (150 œufs par ponte) soit environ 750 œufs au total, ce qui explique la diffusion rapide de ce moustique.

Bon à savoir

Ils se déplacent peu au cours de leur vie en raison de leur piètre aptitude au vol. Le moustique tigre évolue dans un périmètre de 150 mètres autour de son lieu de naissance. Il réussit à se propager grâce aux transports routiers et ferroviaires.

Ils se déplacent peu au cours de leur vie en raison de leur piètre aptitude au vol. Le moustique tigre évolue dans un périmètre de 150 mètres autour de son lieu de naissance. Il réussit à se propager grâce aux transports routiers et ferroviaires.

C’est pourquoi, si vous remarquez un moustique tigre chez vous, c’est qu’il est né à côté : sur un balcon de votre immeuble, dans votre jardin ou chez votre voisin. Votre action est donc cruciale pour stopper son développement.

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’ARS : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/moustique-tigre-ce-quil-faut-savoir-sur-lui

Les chenilles processionnaires du pin et du chêne

Avant la fin de l’hiver, chacun peut contribuer à la lutte contre la prolifération des chenilles processionnaires (du pin et du chêne) en adoptant des actions simples mais efficaces.

1. Installer des pièges : dans votre jardin, il est nécessaire de faire poser des pièges autour des arbres concernés (pins et chêne).

2. Installer des nichoirs à mésanges : procédez à la pose de nichoirs à mésanges, grand prédateur de la chenille processionnaire.

Pourquoi lutter contre ces chenilles ?

Les poils des chenilles processionnaires peuvent s’accrocher facilement à la peau et les muqueuses et provoquer une réaction urticante (libération d’une toxine, l’histamine). Outre les symptômes inflammatoires non spécifiques, des réactions immunitaires et allergiques peuvent se mettre en place en cas de contacts répétés, aggravant alors les symptômes.

A chaque nouveau printemps, les urgences vétérinaires croulent sous le nombre croissant de chiens et chats victimes des chenilles processionnaires. Les urgences vétérinaires déplorent plusieurs décès ou invalidités en lien avec ces chenilles. Cette lutte doit être un travail collectif.

Retrouvez plus d’informations sur le site internet de l’Agence régionale de santé : cliquez ici

En cas d’urgence faites le 15.

En cas d’urgence pour votre animal de compagnie faites le 3115 (urgences vétérinaires)

Le frelon à pattes jaunes

Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sa présence est maintenant avérée dans tous les départements. Le nombre de signalements de nids progresse chaque année, le frelon asiatique est un enjeu important à plusieurs titres :

-> agro-écologique et économique : il est en effet un redoutable prédateur pour les abeilles, provoquant des dégâts importants sur certains ruchers notamment par le stress qu'il engendre sur les colonies ;

-> environnemental : il est responsable d’une atteinte forte de la biodiversité du fait de la pression de prédation généraliste qu’il exerce sur une importante diversité d'insectes tels que les papillons, les mouches ou encore les araignées ;

-> et sociétal : il est en effet présent sur la quasi-totalité du territoire régional, en particulier au niveau des zones urbanisées, ce qui peut relever, dans certaines situations, d’un problème de santé publique.

Il provoque ainsi l’inquiétude des apiculteurs, mais aussi, plus largement, des citoyens et des élus.

Toutes les informations sur le site internet : https://www.frelonsasiatiques.fr/frelon-asiatique/surveillance-lutte