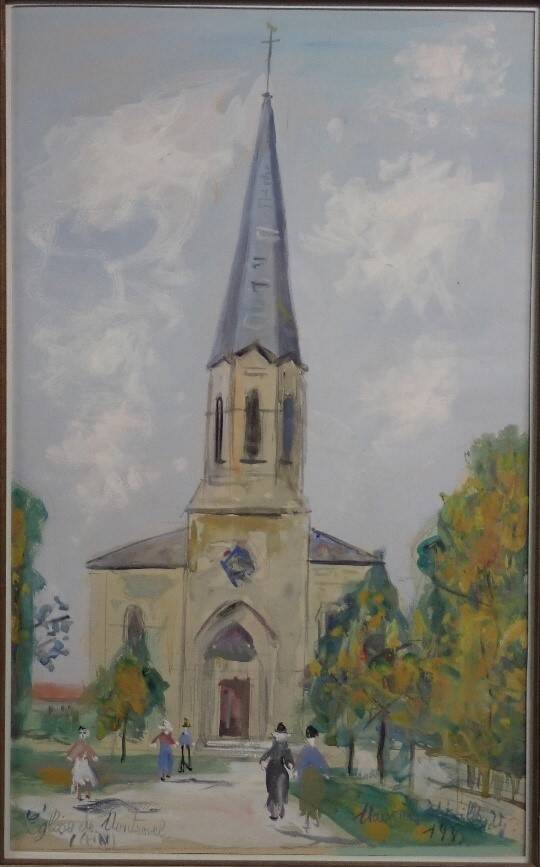

Station 10 - l'église St Barthélémy et la cigogne

En quelques mots

Du haut de ses 37 mètres, la flèche de l’église de Montrevel se dresse au-dessus du centre-ville. Construite entre 1865 et 1868 sous la direction de Louis Etienne Journoud d’après les plans de Pierre Bossan, futur architecte de la basilique de Fourvière, l’édifice présente une architecture classique de style néo-roman.

Au tympan de la façade, une sculpture représente saint Barthélémy, protecteur de la paroisse de Montrevel-en-Bresse. L’apôtre tient la palme du martyr dans sa main gauche. Dans l’autre main, il porte un livre, symbole des saintes écritures. Selon la légende, saint Barthélémy aurait été écorché vif avant d’être crucifié.

En 2017, un orage violent emporte la statue de saint Michel fixée sur la toiture, au chevet de l’église, sur laquelle niche un couple de cigognes. Quelques mois plus tard, un mât de nidification est installé sur la place du Champ de foire, derrière l’église. Et depuis, les cigognes font leur nid. Elles sont de retour chaque année, fidèles à Montrevel.

Pour aller plus loin

Du haut de ses 37m, la flèche de l’église de Montrevel s’élance fièrement au-dessus du centre-ville. Placée sous le vocable de saint Barthélémy, saint populaire dans l’Ain (Jailleux, Massieux, Molissole, Montluel, Samognat, Servignat), l’édifice présente une architecture classique de style néo-roman avec nef centrale, bas-côtés, transept et chœur flanqué de deux chapelles.

Sur le tympan de l’église, une statue de saint Barthélémy accueille le visiteur. Parfois appelé Nathanaël, il tient la palme du martyr et un livre – symbole des saintes écritures – derrière lequel se dessine le tranchant d’une lame de couteau. Cet apôtre du Christ passe pour avoir évangélisé l’Arabie et la Mésopotamie, être allé jusqu’aux Indes, puis avoir subi le martyre en Arménie, sur ordre du roi Astyage. Selon la légende, il aurait été écorché vif à l’aide d’un couteau avant d’être crucifié. Il est le saint patron de tous les corps de métiers en rapport avec la préparation des peaux et le travail du cuir : bouchers, tanneurs, gantiers, relieurs…

Il est difficile de dire pourquoi ce saint a été choisi comme patron de la paroisse. Aucun document attesté ne nous renseigne sur ce point. Les archives municipales mentionnent une certaine veuve Colin qui aurait donné un terrain pour la construction de la future église. Serait-ce Marie Marguerite Denise Zoe née Chambion, l’épouse de Barthélémy Colin, mort en 1844 ? Les autorités religieuses auraient-elle accepté de rendre hommage au donateur ? Rien n’est moins sûr !

La première pierre de l’église est posée et bénie le 15 juin 1865 par monseigneur Martin, vicaire général d’Avignon et protonotaire apostolique (officier du Saint-Siège, notaire de la chancellerie romaine), en présence du maire de la commune, Honoré Bozonet. Cet acte lance officiellement les travaux de construction après plusieurs années d’études et de recherches de financement. La délibération du conseil municipal du 23 mars 1862 rappelle que l’église de Montrevel, située place du Marché (place de 3 septembre) « est reconnue depuis longtemps comme étant très insuffisante, que son état, sa configuration et l’emplacement qu’elle occupe ne permettent pas de l’agrandir… dès lors, une reconstruction est nécessaire ». C’est donc au lieu-dit l’enclos, sur un terrain appartenant à madame veuve Colin, que la nouvelle église sort de terre, après « enquête sur les commodes et incommodes » que cette acquisition pourrait soulever auprès de la population. Déjà matérialisé sur le plan d’alignement de 1860, l’édifice semble avoir eu quelques retards dans l’avancée du projet. En 1861, une souscription est lancée et un projet de reconstruction est adopté. C’est Pierre Bossan (1814-1888), futur architecte de la basilique de Fourvière, qui propose les premiers plans mais le projet n’aboutit pas. Le Lyonnais ne répond pas aux observations de la commission départementale de l’Architecture, les plans et devis sont incomplets. En 1863, un nouvel architecte est nommé. Louis-Etienne Journoud (1828-1897), élève de Louis Dupasquier et futur architecte diocésain de Belley (1871), apporte les modifications nécessaires aux plans de son collègue. Les fonds sont réunis. Les ressources de la Fabrique, la souscription, l’emprunt au crédit foncier de France et l’imposition extraordinaire permettent de lancer les travaux.

Une fois l’église élevée, la municipalité décide d’aménager les abords et fait planter, en 1868, cinquante-deux platanes au nord et au sud de l’édifice. Quelques années plus tard, c’est au tour du cimetière, jusque-là situé à l’emplacement actuelle de la place du Général De Gaulle, près du monument aux morts, de déménager. « L’ancien cimetière ne présente aucune des conditions exigées : ainsi, il est situé au midi de la ville ; la distance qui le sépare des maisons n’est pas de dix mètres ; il est en outre d’une étendue tout à fait insuffisante ». De plus, la construction de la ligne de chemin de fer et l’emplacement de la future gare, dont les terrains ont été cédés par la municipalité, obligent à le transférer au plus vite. Après de nombreuses discussions, le lieu, « à l’ouest de l’église » est approuvé moyennant « quelques travaux de drainage et de remblais ». Il faut également prévoir « l’établissement d’un passage à niveaux destiné au passage des convois funèbres », la voie ferrée séparant l’église de son cimetière. En 1879, le gardien des lieux se voit confier « les clés du dit passage… pour surveiller et prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter tout accident ». Deux ans plus tôt, une jeune-fille de treize ans avait perdu la vie en traversant la voie.

Alors que les travaux du cimetière se terminent, « l’église neuve » montre des points de faiblesse. Le conseil municipal décide la réparation de la toiture. Et huit ans plus tard, de nouvelles restaurations sont à prévoir. Journoud propose un chiffrage en 1887 et précise que son devis ne comporte pas d’honoraire parce qu’il n’en demande pas car il lui « plaît dans cette circonstance d’en faire l’abandon ». Mais, il faudra attendre 1890 et le « rapport sur l’état actuel de l’église » par l’architecte burgien Coppé pour comprendre les faiblesses de l’édifice : « L’église de Montrevel est construite sur un terrain mouvant et sablonneux. Les murs en fondations paraissent ne pas avoir été établis sur un terrain solide comme on en rencontre dans la contrée, après la couche de sable. C’est de là que proviennent tous les désordres constatés… et les malfaçons dans la maçonnerie et charpente ». Il détaille les interventions d’urgence à programmer sur la façade, le beffroi, le triforium, les combles, la nef. En 1897, le cabinet de Bourg-en-Bresse établit un nouveau cahier des charges mentionnant les lézardes à boucher, les reprises de maçonnerie, le lambrissage de la toiture, la « recouverture » en ardoise, le repiquage des badigeons. Au changement de siècle, les restaurations se poursuivent (clocher, enduits intérieurs, entretien des cloches et de l’horloge) et les aménagements aussi. En 1928, le champ de foire, jusqu’alors place de la Terrasse (actuelle place de la Résistance), est installé au chevet de l’église. Il faut dire que depuis la mise en service de la ligne de la Haute-Bresse, la foire de Montrevel, dite de saint Antoine, l’une des foires grasses les plus importantes de la région pour le commerce des porcs, rassemble de plus en plus de bestiaux qu’il convient d’accueillir dans un lieu adapté.

L’intérieur de l’église a, quant à lui, subi peu de transformation. La nef d’une grande sobriété, encadrée par les chapelles du Sacré Cœur à droite et de la Vierge à gauche, est rythmée par six colonnes surmontées de chapiteaux corinthiens. Dans le chœur, les vitraux rappellent le passé de Montrevel. De part et d’autre de la baie axiale figurant le Christ bénissant, ce sont deux illustres personnages de la famille La Baume qui sont agenouillés en prière. A droite, Claude de la Baume (1534-1584), nommé cardinal en 1578, est accompagné de son saint patron, Claude de Besançon, évêque et saint du 7è siècle. A gauche, l’identité du comte représenté n’est pas arrêtée mais la présence de l’archange saint Michel, chef des armées célestes, est sans doute un indice et oriente vers un chevalier de l’ordre de Saint-Michel, peut-être Jean de la Baume.

Chaque baie des façades nord et sud est surmontée d’une étoile à six branches, souvent appelée hexagramme ou étoile de David. Ce motif, récurrent dans le vocabulaire iconographique de l’architecte Pierre Bossan, est à rapprocher du chrisme, symbole christique primitif, et de l’étoile qui guida les Rois Mages vers l’Enfant Jésus.

Dans les années 2010, un couple de cigognes blanches a choisi la statue de saint Michel, scellée sur le toit de l’église, pour installer son nid. Symbole de fertilité dans l'imagerie populaire d'Alsace, la cigogne est un oiseau de bon augure, et sa symbolique la plus célèbre l'associe aux naissances. La mythologie germanique fait de cet oiseau le messager de la déesse Holda, dont le rôle est de ramener dans le monde des vivants les âmes des défunts en les réincarnant. Pas étonnant donc qu’elles aient choisi l’église pour leur installation à Montrevel. C’est le mâle qui arrive sur le site de nidification avant la femelle, il consolide et agrandit le nid qui peut atteindre 2 mètres de diamètre et peser plus de 500 kg ! Ajouter à cela les violents orages de grêle du 30 juillet 2017, et l’archange, déstabilisé, chute du haut de l’église, emportant avec lui la demeure des cigognes. La municipalité décide alors d’aménager un mât de nidification sur la place du Champ de foire, derrière l’église. Et depuis, les cigognes font leur nid. Elles sont de retour chaque année, fidèles à Montrevel.

Sources :

-

Cote M2, Archives municipales de Montrevel-en-Bresse.

-

Cote 2o13, Archives départementales de l’Ain.

-

Richesses touristiques et archéologiques du canton de Montrevel-en-Bresse, Pré-inventaire, Bourg-en-Bresse, 1989.

-

Michel Pastoureau, Duchet-Suchaux Gaston, La Bible et les saints, Editions Flammarion, Paris, 2021.

-

Rémi Riche, Avant la Traverse, le chemin de fer de Bourg-en-Bresse à Chalon-sur Saône in « Chroniques de Bresse », n° 7, 2014, Péronnas, 2014.

-

Jacques de Voragine, La légende dorée, Editions Gallimard, Paris, 2004.