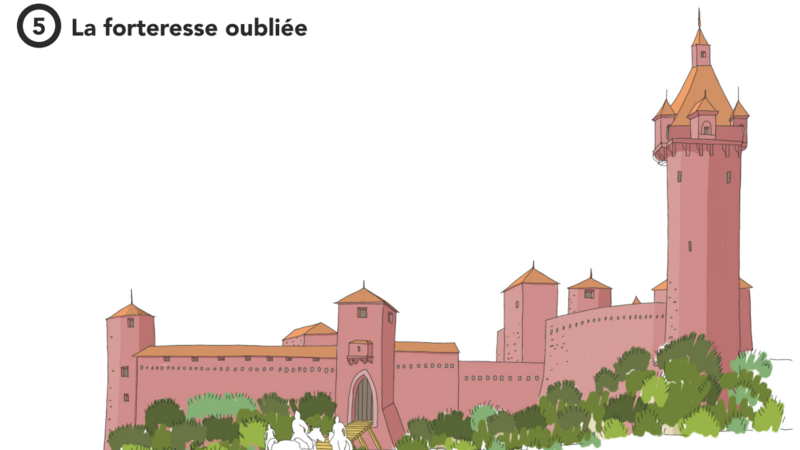

Station 5 - la forteresse oubliée

En quelques mots

Montrevel était autrefois une cité fortifiée érigée sur un petit promontoire dévalant à l’est vers la Reyssouze. La première mention du village remonte à la fin du 12e siècle, sous le nom de "Montrivel", qui devient "castrum Montisrevelli" au début du 14e siècle. La forteresse est apportée en dot par Alix de Châtillon lorsqu'elle épouse Etienne de la Baume vers 1320. Au fil du temps, des familles s'installent près du château, et en 1414, la ville est protégée par une enceinte en briques savoyardes. Au début du 17e siècle, la ville est toujours derrière ses murailles, mais le château, situé au bout de la rue du château, est abandonné par les comtes de Montrevel et devient un simple rendez-vous de chasse. Au 19e siècle, il reste encore quelques élévations du château, mais il est décrit comme totalement délabré.

Pour aller plus loin

Il ne reste rien de la forteresse de Montrevel dont l’étymologie évoque un « mont aux fortifications résistantes, difficile à soumettre ». Une rue et le souvenir du chemin de ronde rappellent ce qui fut l’origine même de la ville. Difficile dans ces conditions d’imaginer à quoi pouvait ressembler cette cité fortifiée, érigée sur un petit promontoire dévalant à l’est vers la Reyssouze et dominant légèrement dans les autres directions.

La première référence au village date de la fin du 12e siècle (1198). Le nom « Montrivel » laisse place au début du 14e siècle au « castrum Montisrevelli ». Cette simple maison-forte située aux confins de la paroisse de Cuet est apportée en dot par Alix de Châtillon qui épouse Etienne dit Le Galois de la Baume vers 1320. Très vite, des familles s’installent près du château. En 1414, la « villa Montisrevelli » est protégée par une muraille « en briques savoyardes » que les habitants de Foissiat et de Jayat, contribuent à construire et à entretenir au fil du temps. Le château se dote d’une chapelle, petite construction en dehors du château à proprement parlé, située près de la porte nord de la cité fortifiée. Placée sous le vocable de saint Barnabé, cette chapelle (emplacement aujourd’hui occupé par la Poste, place du 3 septembre), desservie par sept chapelains au temps de Jean de la Baume, premier comte de Montrevel, abrite dès le début du 15e siècle les sépultures des premiers seigneurs et sert d’église pour les paroissiens.

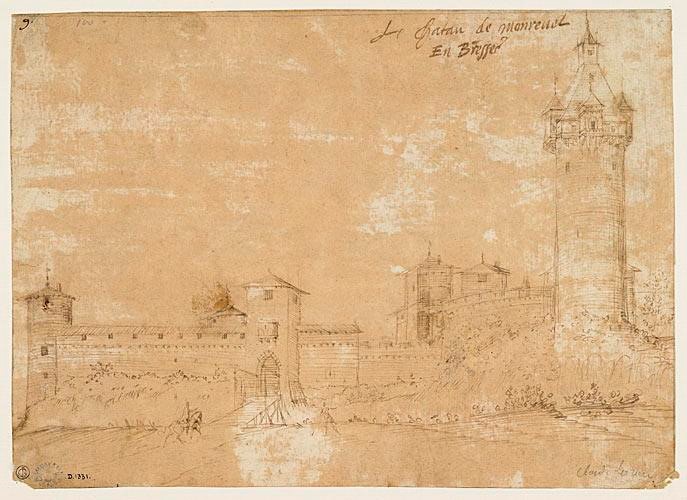

Deux siècles plus tard, Gabriel Michel de la Rochemaillet décrit la ville dans le Théâtre géographique du royaume de France publié en 1632 par Jean Leclerc : « Monrevert est une ville, qui est située en un pays marescageux sur un coustau sur lequel il y a un beau chasteau, dont le donjon a été ruiné hormis une grosse tour ronde faicte en machicoulis, la bassecourt est demeurée entière qui est fermée de tours et de fossés. Il n’y a qu’une église parochiale qui est dans la ville et au dehors d’icelle il y a un hospital. Cette ville est décorée du tiltre de Comté ».

Ainsi, au début du 17e siècle, la ville est toujours protégée derrière sa muraille mais le château semble déjà dans un certain abandon, n’étant plus qu’un simple rendez-vous de chasse depuis que les seigneurs de La Baume Montrevel se sont installés au château de Marboz puis à celui de L’Abergement. Un dessin anonyme, conservé au musée des Beaux-arts et d’archéologie de Besançon et intitulé « le chatau de Monrevel en Bresse », donne à voir les remparts de la ville ponctués de tours. Au premier plan, un cavalier s’apprête à pénétrer dans la cité en empruntant le pont-levis de la porte sud, venant de Bourg. Il échange un geste avec un homme armé d’une lance qui semble lui indiquer la direction de la grande tour ronde avec échauguettes et lanternon qui s’élève à droite. Derrière cette tour de guet, se devinent les débords de toiture du donjon. Le cavalier traversera la basse-cour de la forteresse en empruntant la grande rue puis la rue du château avant d’atteindre la haute-cour protégée par une seconde muraille et accessible par un châtelet d’entrée.

Un autre document figuré permet de se « promener » à l’intérieur des remparts, d’arpenter la grande rue qui donne accès aux deux portes de la ville. Il s’agit du premier plan d’urbanisme de la ville « fidèlement levé et tracé à la boussole » en octobre 1746 par Louis Peloux, commissaire à terrier, à « la réquisition des syndics et habitants de Montrevel pour leur servir et valoir ce qu’il appartiendra ». Malheureusement, le château n’est pas compris dans cet arpentage.

Au début du 19è siècle, il reste encore des élévations assez importantes du château. Dans sa publication de 1878, Bourg-en-Bresse et la vallée de la Reyssouze, Auguste Vayssière cite le passage d’un article paru dans un bulletin de la Société d’Emulation en 1812 : « Montrevel a un ancien château totalement délabré, et dont l’architecture est plus que gothique […]. Quelques vieilles fondations, qui se rencontrent dans les paroisses voisines, annoncent que le parc qui tenait à ce château était d’une grande étendue ; mais il n’en reste d’autres vestiges que le mur d’appui de la terrasse, d’où on jouit d’un très-beau point de vue.»

D’après les recherches de Romain Piquet, historien de l’art et secrétaire général de Patrimoine des Pays de l’Ain, « le château se situait au bout de la rue du château, en direction de la place de la Résistance. Cette rue aboutissait au châtelet d’entrée. Les parties signalées encore en place à l’état de ruine en 1812, sont les corps de bâtiments situés parcelle 818 du cadastre napoléonien de 1809. Ceci est confirmé par la toponymie, les matrices cadastrales indiquant comme lieu-dit de cette parcelle et celles contigües : le Château. Ce qui est nommée cour des miracles aujourd’hui est l’espace entre les deux corps de bâtiments, celui-ci ayant été réduit depuis par les constructions qui se sont alignées contre le linéaire et d’autres ajoutées en bout de parcelle. De chaque côté de l’axe de la rue du château se développait sa muraille crénelée, avec certainement une haute cour, qu’on peut approximativement situer sur la place de la Résistance actuelle. Il semble que rien ne doit subsister en élévation de la tour de guet et du donjon, qu’il faudrait situer dans la partie sud de cette place ».

Sources :

-

Jean Le Clerc, Theatre geographique du royaume de France. Contenant les Cartes & Descriptions particulières des Provinces d'iceluy. Paris, Veuve Jean Le Clerc, 1632.

-

Père Joseph Froment, La chapelle du château et les Augustins de Montrevel, in « Bulletin de la Société Gorini », 34e année, juillet 1942.

-

Montrevel au XVIIIè siècle, in « Visages de l’Ain », n° 103, mai-juin 1969.

-

Voix de l’Ain, supplément spécial Montrevel, article de Paul Cattin, 19 juin 2009.

-

Romain PIQUET – Historien de l’art, secrétaire général de Patrimoine des Pays de l’Ain, « Montrevel-en-Bresse, la ville fortifiée et son château, avril 2025.

Iconographie :

-

Plan de Montrevel en 1746, C 1060, Archives départementales de l’Ain.